Loading...

Loading...

“पढ़ना जरा सोचना” शीर्षक से एक अद्भुत किताब आई है, जो शिक्षा के बड़े दायरे में ‘पढ़ने और सोचने- समझने’ से जुड़े कुछ बहुत ही बुनियादी सवाल उठाती है और साथ ही साथ उसपर तफ़सील से आपसी बात करती है। आपसी बात इसलिए कि इसमें लेखक कोई पक्षकार नहीं बनता और न पाठक को पक्षकार बनाता, बल्कि साथ मिलकर बात करता है। अलग- अलग विषय पर इसके भीतर 7 अध्याय हैं। हर अध्याय एक अलग सवाल उठाता है। ये सवाल हमें झकझोरते हैं, और कृष्णकुमार इन सवालों के जरिए स्कूल में पढ़ने- पढ़ाने के तरीकों, ‘पढ़ाई’ व ‘पढ़ना’ को लेकर आम समाज की धारणा, और इस धारणा के नफा- नुक्सान के बारे में सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं।

उनकी भाषा में तल्खी है लेकिन वह चुभती नहीं बल्कि एक वाजिब फिक्र पैदा करती है और पढ़ने वाले की पेशानी में बल पड़ते हैं कि सत्तर साल के बाद भी हम शिक्षा में कितने बुनियादी मसलों को भी सुलझा नहीं पाए हैं या यूं कहें कि समझ ही नहीं पाए हैं।

कृष्णकुमार उन विरले लेखकों में से हैं जिनका लिखा हुआ अकादमिक, गैर- अकादमिक, कथा प्रेमी, शिक्षक, विद्यार्थी सभी को समान रूप से रुचता है। उसका एक कारण तो यह समझ में आता है कि वह लिखने में शब्दों की बड़ी किफायत बरतते हैं, सीधी- सच्ची बात कहते हैं और दूसरा, अपनी बात कहने के लिए वो कोई दूर की कौड़ी खोजने नहीं जाते बल्कि एन नजदीक का और बहुत जाना पहचाना वाकया और अनुभव लेकर आते हैं। वो सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखते बल्कि उनके लिखने में सच्चा सरोकार, कसक और जिया हुआ यथार्थ मिलता है।

उदाहरण के लिए इस किताब की भूमिका के एक अंश से हम इस बात को समझ सकते हैं कि उनकी बात कितनी पैनी है और कहन कितना सरल व प्रभावी। वो लिखते हैं कि जो पढ़ नहीं सकते, उन्हें अनपढ़ कहकर हम ऐसे लोगों के लिए कोई शब्द नहीं छोड़ते जो पढ़ सकते हैं, मगर पढ़ते नहीं। उनसे भी बड़ी संख्या में वे लोग हैं जो पढ़ते हैं, पर समझते नहीं। यह पुस्तक इन्हीं दो समस्याओं के बारे में है- पहली पढ़ने की आदत का अभाव और दूसरी, समझने की चिंता किये बगैर पढ़ते जाना। अपनी बात कहने के लिए वो जो युक्ति काम में लाते हैं वह कटाक्ष लग सकता है पर वह इतना सच्चा और प्रत्यक्ष होता है बल्कि चिंता से लबरेज होता है कि हम उसके साथ हो लेते हैं।

समस्याओं के बारे में बात करते हुए वो न खुद उलझते हैं और न पाठक को उलझने देते हैं, उनके उदाहरण, व्यंजना और बिम्ब एकदम ठेठ देसी होते हैं। जिन दो समस्याओं का अपनी भूमिका में कृष्णकुमार जिक्र करते हैं उनके बारे में आगे लिखते हुए वो एक कमाल का चित्र खींचते हैं। वो लिखते हैं दोनों की जड़ यह पुस्तक शिक्षा प्रणाली में तलाशती है। जड़ मूसला भी है और झकड़ा भी। मूसला जड़ गहरे धँसी होती है और झकड़ा जड़ मिट्टी के एक बड़े दायरे में फैली रहती है। इस उदाहरण के जरिए दरअसल वह सारी गर्द साफ कर देते हैं जो हमारी समझ पर छाई हुई होती है।

उनकी चिंता हर बार यही दिखाई देती है कि सत्तर साल में भी हम पढ़ने लिखने को लेकर अपनी साधनवादी सोच के दायरे से बाहर नहीं आ सके हैं। ‘पढ़ने’ से लगी हुई ‘सोचने’ की समस्या है जो कहीं ज्यादा गंभीर है। पढ़ना और सोचना एक जागृत समाज के लिए सरोकार बनाने के बुनियादी विषय हैं लेकिन इसपर हमारी प्रगति इतनी धीमी है कि वह कुछ न होने के बराबर है।

अपने पहले ही अध्याय ‘पढ़ना बचपन और साहित्य’ में कृष्णकुमार पढ़ने की ललक और पढ़ने के उद्देश्य के बीच रस्साकसी का बहुत ही सरलता से खुलासा करते हैं। पाठ्यपुस्तकों और परीक्षा केंद्रित हमारी शिक्षा प्रणाली ने अपने लिए पढ़ने, आनंद के लिए पढ़ने, फुरसत से पढ़ने, रुककर, ठहरकर, इत्मीनान से पढ़ने जैसे सच्चे सुख छीन लिए हैं। कृष्णकुमार के शब्दों में पढ़ने का एक उद्देश्य इस सुख या आनंद की तलाश है जो केवल साहित्य दे सकता है। लेकिन हम अच्छी तरह जानते हैं कि साहित्य को लेकर आम समाज और स्कूल का क्या रवैया है। बचपन तो इससे पूरी तरह महरूम है। साधनवादी दृष्टिकोण पढ़ने को उपयोगिता, काम आने, मिलने वाले फायदे और ज्ञान में बढ़ोत्तरी के फार्मूले से ही देखता है। और इसीलिए पढ़ना सिर्फ पढ़ना भर रह जाता है ताकि वह परीक्षा में काम आ सके। साहित्य इस खांचे में फिट ही नहीं बैठता।

‘पढ़ना और पढ़ाई’ अध्याय में यह बात और साफ हो जाती है। ‘पढ़ाई’ एक खास उद्देश्य के लिए ही पढ़ना है और जाहिर है बहुतायत यह उद्देश्य कक्षा में सवालों के जवाब दे पाना, परीक्षा में नंबर लाना, जानकारी हासिल करना या प्रतियोगिता की तैयारी करना ही है। इसमें महससू करना, लेखक से रूबरू होना, रुककर सोचना, विचार करना, अपनी सोच या दृष्टि शामिल करना, राय बनाना सर्वथा वर्जित है। कृष्ण कुमार कहते हैं कि इस नज़रिये से देखने पर उपन्यास या संस्मरण जैसी विधाएँ बेकार साबित होंगी। साहित्य को फुरसत की और अतिरिक्त चीज मानकार उसके साथ बेगाना बर्ताव करने वाला समाज और स्कूल दरअसल एक पूरी पीढ़ी को जीवन से और उसके मानवीय आयाम से काट रहा होता है। कृष्णकुमार के शब्दों में बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपना वक्त ऐसी चीजों में खर्च करें जो उन्हें जीवन में आगे बढ़ने में मददगार हो। इस उम्मीद का दबाव किशोरों में बहुत है। यह एक ऐसी विडंबना है जिसमें हम शिक्षा के जरिए सोचने- समझने वाला, संवेदनशील, जिम्मेदार और मानवीय गुणों से भरपूर नागरिक तो बनाना चाहते हैं लेकिन उसके लिए अनिवार्य साहित्य की खुराक से परहेज करते हैं।

‘वाचन और पाठ’ अध्याय में वो स्कूल संसार की एक और विडंबना की ओर इशारा करते हैं। पाठ पढ़ना और बार- बार उसका वाचन करना स्कूलों मे एक मजबूत परंपरा है। इस मशीनी प्रक्रिया के पीछे यह सोच है कि पाठ में निहित एक निश्चित अर्थ उसे बार बार पढ़ने या वाचन करने से पाठक में ट्रांसमिट हो जाएगा। इसमें अपने मन से अर्थ लगाने या खुद से अर्थ गढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए वाचन पर इतना जोर दिया जाता है। चुपचाप इत्मीनान से पढ़ कर उसे अपने स्तर पर समझने के लिए जो अभ्यास, अवकाश और खुद के यत्न व उत्कंठा की जरूरत है, स्कूल उसकी मोहलत शायद ही किसी बच्चे को देता हो। यह पढ़ने और पढ़कर सोचने- समझने की संस्कृति पनपने की राह में सबसे बड़ी बाधा है।

अपने चौथे अध्याय ‘पढ़ना सोचना और डिजिटल जमाना’ में कृष्णकुमार एक नई चुनौती की तरफ इशारा करते हैं जो तेज गति से पढ़ने, खूब सारा जल्दी से जल्दी पढ़ लेने और एक साथ कई तरह की सामग्री पढ़ने के संजाल से उत्पन्न हुई है। कृष्णकुमार यहाँ स्पष्ट करते है कि चुपचाप बैठकर एक कहानी या उपन्यास को काफी तेज गति से पढ़ा जा सकता है। पर यदि हम विज्ञान या भूगोल के बारे में कोई लेख पढ़ रहे हैं तो हम जल्दी जल्दी नहीं पढ़ सकते। कविता और नाटक की पटकथा पढ़ते हुए भी हमें धीरे धीरे चलना पड़ता है। पर इस डिजिटल युग और इसकी आक्रामक चाल ने हमें एक तरह से सामग्री के तूफान में खड़ा कर दिया है। पढ़ने का एहसास, भाषा की छुअन और संवेदनाओं का स्फुरण दूर की बात होती जा रही है।

शिक्षा में यदि सिर्फ पढ़ना शामिल है और सोचना नदारद है तो तरह तरह की सामाजिक दुर्घटनायें होना लाजिमी है। किसी की बात समझे बिना उसपर प्रतिक्रिया दाग देना, पढ़कर अर्थ की जगह अनर्थ समझ बैठना, किसी बात के मर्म से वंचित रहना और पढ़ते वक्त दसियों अन्य बातों पर ध्यान जाने देना इसी तेज रफ्तार से और सामग्री के सैलाब में पढ़ने का नतीजा है।

जिस समीक्षाई चेतना या क्रिटिकल थिंकिंग की आज शिक्षा जगत में बड़ी चर्चा और संजीदा फिक्र है उसके लिए पढ़ने की प्रक्रिया में इसका तत्व शामिल करना अब बड़ा कठिन हो चला है। यह कठिनता रफ्तार को अतिशय महत्व देने के कारण बनी है। डिजिटल माध्यमों ने इसे और जटिल बना दिया है। कुछ शोध तो साफतौर पर कहते है कि गहन रूप से पढ़ना जो समीक्षाई सोच को संभव बनाता है डिजिटल माध्यमों के आदी विद्यार्थियों में विकसित करना मुश्किल पाया गया है। हालांकि कृष्णकुमार यह भी कहते हैं कि जानकारी हासिल करने, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसकी पहुच बनाने आदि के लिए डिजिटल माध्यमों की अनदेखी नहीं की जा सकती। सूचनापरक लाभ के लिए डिजिटल माध्यमों पर पढ़ सकना और साहित्यिक अनुभव और संज्ञानात्मक विकास लिए पारंपरिक माध्यम जैसे किताब को धीरे धीरे ध्यान देते हुए पढ़ना, ये दोनों ही जरूरी है।

पांचवें अध्याय ‘पढ़ने का माहौल’ में कृष्णकुमार स्कूलों के भयावह वातावरण का जिक्र करते हैं जिसमें अंधाधुंध पढ़ाई, खूब मेहनत, दिन रात की लगन और तरह तरह के कोचिंग और ट्यूशन की घेराबंदी है। कृष्णकुमार लिखते हैं कि नरसरी और प्राइमरी कक्षाओं के समय से ही बच्चे पढ़ाई की इस निर्मम संस्कृति में धकेल दिए जाते हैं। बड़े होने के क्रम में वे इस ‘पढ़ाई’ की संस्कृति में डूबने लगते हैं, और दसवीं बारहवी तक आते आते आकंठ डूब चुके होते हैं। उनकी आंतरिक या स्व-स्फूर्त प्रेरणा मर चुकी होती है। कृष्ण कुमार कहते है कि इस विकराल परिस्थिति का एक इलाज साहित्य है। बाल साहित्य बच्चों के जीवन में ‘पढ़ाई’ के इस वर्चस्व को चुनौती दे सकता है। वह ‘पढ़ाई’ की जगह ‘पढ़ने’ के माहौल की मांग करता है। ऐसा माहौल स्कूल और समाज दोनों ही बना सकते हैं। यह कठिन है लेकिन दुसाध्य नहीं।

छटे अध्याय “अर्थ कहाँ से आता है?” में कई सारे उदाहरणों के मार्फत बहुत ही रोचक ढंग से कृष्णकुमार इस अर्थ के ‘आने’ को खोलते हैं। किसी पढे हुए को अर्थ देने में पाठक की सक्रिय भूमिका है। जीवन से जोड़ पाना, पात्रों और घटनाओं से तादात्म्य बना पाना और इस तरह उसके भीतर उतर जाना या उसकी चेष्टा करना ही अर्थ की रचना कही जा सकती है। पर यदि हम किसी वजह से खुद को ऐसा कर पाने से रोक रहे हों तो समझ में आना या अर्थ का आना नहीं हो पाएगा। भूख, डर, पढ़ पाने का संघर्ष, अक्षरों को जोड़ने की यांत्रिक प्रक्रिया, अर्थ लगाने का दबाव कुछ ऐसे तत्व हैं जो इस अर्थ के बनने की राह में सबसे बड़े अवरोध हैं। फिर अध्यापक द्वारा अर्थ बताए जाने का नियमित अभ्यास एक और दुर्घटना है। और विडंबना यह कि इसे ही असल पढ़ाई कहा जाता है।

इस अध्याय में रोजमर्रा के जीवन अनुभवों के साथ- साथ कुछ कहानियों और कविताओं के माध्यम से ‘अर्थ के आने’ और ‘अर्थ के बनने’ की मीमांसा बहुत ही रोचक तरीके से की है कृष्णकुमार ने। अर्थ बनाने के कौशल के लिए शुरुआती दिनों से साहित्य का सान्निध्य ही एकमात्र रास्ता है। पाठ्यपुस्तकें अपना काम करें लेकिन साथ ही साथ साहित्य अपनी राह बनाता चले। अगर कहीं दोनों रास्ते मिलें, तो ऐसे में सोने में सुहागा न सही, अपना- अपना रास्ता जैसी स्थिति भी भली ही है।

साहित्य की वकालत करते समय इस सवाल से दो चार होना आम बात है कि अच्छा बाल साहित्य किसे कहें। अंतिम और सातवें अध्याय ‘अच्छा बाल साहित्य किसे मानें’ में ‘गुलिवर की यात्राएं’ किताब की दो कहानियों के माध्यम से वे इस चर्चा को खोलते हैं। कृष्णकुमार लिखते हैं कि गुलिवर या सिंदबाद की यात्राएं काल्पनिक ही हैं लेकिन लेखक हर अनुभव और उससे पैदा होने वाले भाव को विस्तार से बताकर ऐसा यथार्थ बोध पैदा करता है जिसकी ताकत से बड़ा भी अपने बचपन में लौट जाए। कौतूहल, डरने का रोमांच और उसके खत्म होने कि खुशी, दुनिया को उलट पुलट देखने की अथक चाह और चीजों को बारबार बिगाड़कर दुबारा बनते देखने का सुख। ये कहानियाँ इसलिए सर्वकालिक हैं क्योंकि ये बच्चों की स्वाभाविक इच्छाओं का प्रतिबिंब पेश करती हैं।

परंतु प्रचलित सवाल तो साहित्य से मिलने वाली सीख का है। यह बहुत ही हैरान और हताश करने वाला सवाल है। ऐसे में साहित्य से मनोरंजन हासिल होने वाला तर्क भी कुछ राहत देता हुआ सा प्रतीत नहीं होता। कृष्ण कुमार के शब्दों में सीख और मनोरंजन के ये कटघरे प्रायः बाल साहित्य के चयन के आधार की चर्चा को रोककर खड़े हो जाते हैं। सीख और मनोरंजन के अलावा भी साहित्य की चर्चा के लायक अनेक आयाम हैं। कल्पना और विचार ऐसे दो आयाम हैं जिन्हें हम न तो सीख की श्रेणी में रख सकते है और न मनोरंजन की। बच्चों पर भरोसा करना, उन्हें तय करने की छूट देना, तरह तरह की जीवन परिस्थियों से अपने लिए मूल्य और विश्वास गढ़ने के मौके देना ही लोकतान्त्रिक समाज और शिक्षा का कर्म है। ऐसा साहित्य ही अच्छा और हितकर है जो सिर्फ अपने में से गुजरने की सुगम राह देता है, जो रोकता टोकता नहीं और कुछ थोपता भी नहीं।

साहस और रोमांच के साथ ही एहसास की परतें टटोलने में साहित्य राह देता है। दोस्ती, प्रेम, संघर्ष, डर, दुविधा, सफलता- असफलता, खुशी, अभाव के सिरे खुलते हैं साहित्य में। कौन है जो सामान्य जीवन के इन सिरों से परिचित न होगा। साहित्य से क्या होगा यह साधनवादी दृष्टिकोण से बता पाना बड़ा मुश्किल है। साहित्य पढ़ने और पढ़ने की आदत डाल लेने से बचपन में हम मनुष्य की दुनिया के निरंतर फैलते हुए नक्शे का मानस बना पाते हैं, ऐसा कहना पर्याप्त है।

तक्षशिला के जुगनू प्रकाशन से आई यह किताब हम सबको पढ़नी चाहिए। इसका एक एक अध्याय एक मुकम्मल चर्चा है जो नई नजर देता है और शिक्षा के दायरे में अपने समय की बुनियादी बातों को समझने का तार्किक आधार देता है। मात्र 65 पेजों में ऐसी सारगर्भित सामग्री कम ही पढ़ने को मिल पाती है, तिस्पर चंद्रमोहन कुलकर्णी की बनाई हुई मानवाकृतियाँ इसे एक मानवीय स्पर्श और दार्शनिक फ्लेवर देती हैं।

पुस्तक समीक्षा – लापता पानी का मामला

यह कहानी एक ऐसे परिवेश का दृश्य उभारती हुई शुरू होती हैं जिसमें पानी का बेहद संकट है और संकट से उबरने के लिए और उससे पार पाने के लिए कुछ न कुछ प्रयासों…

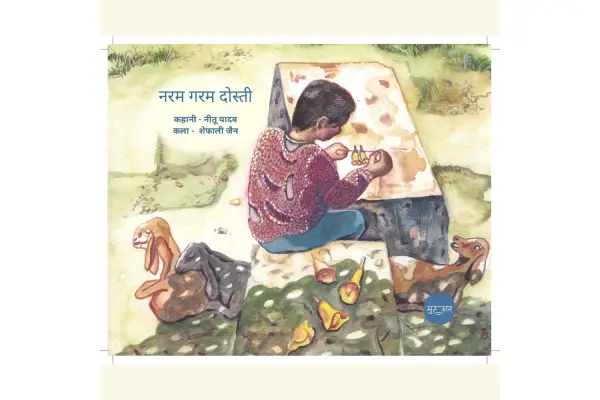

दोस्ती विश्व साहित्य का प्राचीन एवं शाश्वत विषय है। पंचतंत्र और ईसप-कथाओं से लेकर आज की लोकप्रिय फ़िल्मों तक अलग अलग काल और समाज में दो लोगों के साथ होने…